Abbaumethoden im Westerwälder Tonbergbau – IV/X – Tongewinnung unter Tage

„Die traditionelle Tongewinnung mit Tonaxt und Tonhaue wurde unter Tage bis etwa 1910 betrieben. Die Gewinnleistung war gering und lag nur bei etwa 1-2 t pro Mann und Schicht.

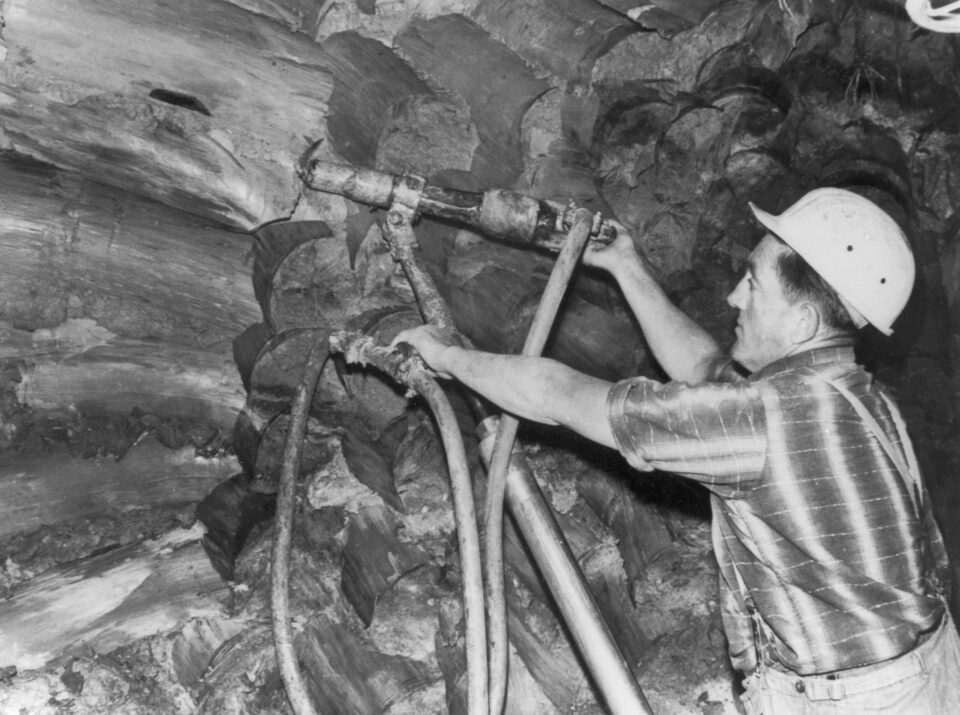

Der Tonabbau mit Sprengstoff erleichterte die Gewinnungsarbeit unter Tage für die Bergleute erheblich. In Großalmerode wurde z.B. erstmals im Jahr 1904 im Lengemannschacht die ersten erfolgreichen Sprengversuche durchgeführt und dabei eine wesentliche Steigerung der Förderleistung gegenüber dem Abbau von Hand erreicht. Jedoch im plastischen Tonen war die Sprengarbeit nicht so erfolgreich (schlechte Tonausbeute), so dass ein „Schießhauer“ unter Tage schon ein bisschen handwerkliches Geschick haben musste, um mit dem Handbohrer die „Schüsse richtig anzusetzen“. Für ein ca. 1,20 m langes Bohrloch brauchte der Bergmann ca. 10 bis 15 min. 6 bis 9 Bohrlöcher mussten pro Sprengung gebohrt werden. Anschließend wurde das Bohrloch mit Sprengpatrone „Donarit“, Sprengkapsel und Zündschnur beladen und wenig später, meistens zum Schichtwechsel oder Schichtende, erfolgte in sicherem Abstand zum Abbauort die Sprengung. Großer Nachteil beim Sprengen waren die gefährlichen Sprenggase, die durch Sonderbewetterung vom Abbauort entfernt werden mussten. Ein weiterer Nachteil war die Erschütterung des Hangenden durch die Detonation der Sprengung. Das Gebirge wurde rissig und somit konnten durch die Gesteinsklüfte oft Schwimmsand- oder Wassereinbrüche stattfinden, so dass an diesen Stellen oftmals der Abbau für immer eingestellt werden musste. Wertvolle Mengen besten Tones sind so der Förderung verloren gegangen.

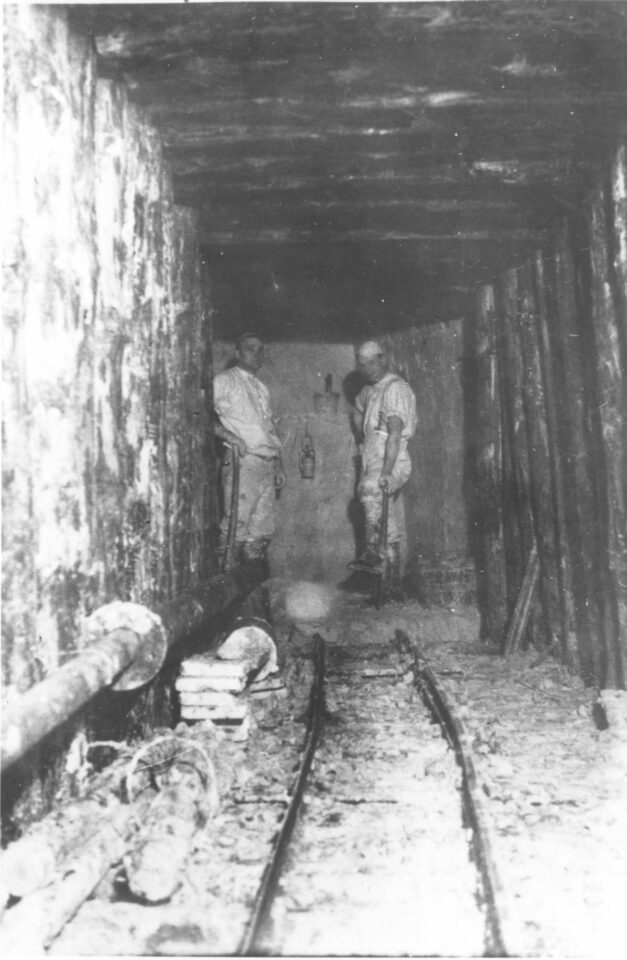

In der Regel erfolgte nach der Sprengung das beladen des abgesprengten Tones von Hand in Förderwagen, die dann über ein hundertmeterlanges Streckennetz bis zum Schachtfüllort von Hand durch den „Schlepper“ geschoben werden mussten. In Gefäll- bzw. Steilstrecken kamen Haspelantriebe, sowie Bremsberge zum Einsatz. In Eisenberg wurde erfolgreich u.a. ab 1951 bei der Firma Chamotte-Industrie Hagen-burger-Schwalb AG aus Hettenleidelheim das los gesprengte Haufwerk nicht von Hand in den Förderwagen geladen, sondern maschinell mit Hilfe eines Wurfschaufelladers. Die Gewinnleistung beim Sprengen lag bei etwa 6-10 t pro Mann und Schicht.“ (Bauer 2007)

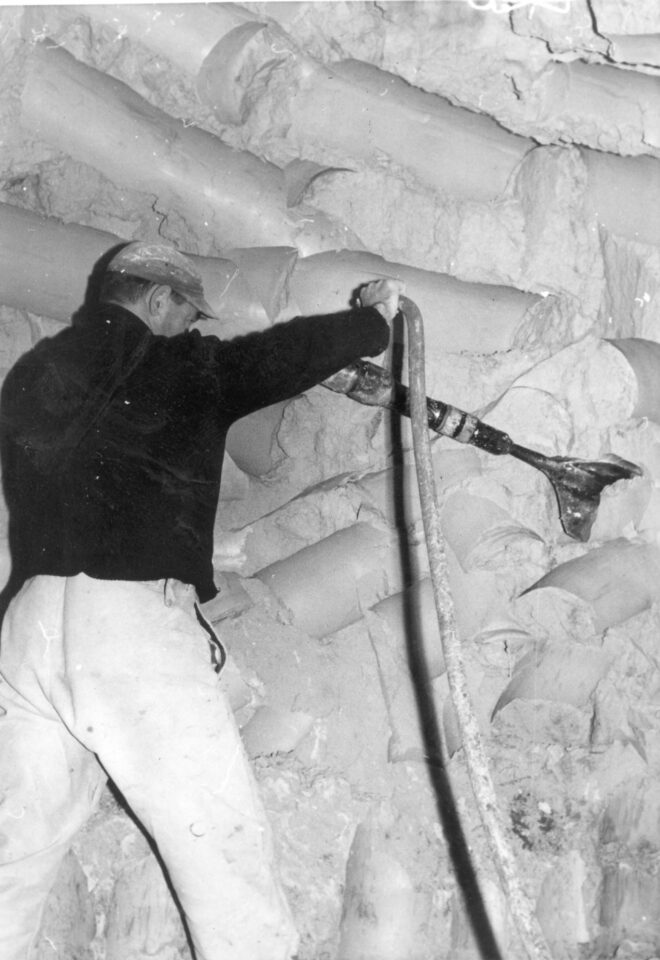

“ Im Westerwald wurde schon im Zweiten Weltkrieg bei einigen Firmen in den Jahren 1942/43 die ersten Druckluftspatenhämmer eingeführt, nachdem sich dieses Druckluftwerkzeug schon bei der Tongewinnung im Tagebau erfolgreich bewährt hatte. Die Firma Flottmann aus Herne entwickelte schon im Jahre 1927 den ersten Druckluftspatenhammer für den Tonbergbau vom Typ C 5 mit Ein- und Ausschaltung durch einen Schiebegriff. 1930 folgte der verbesserte Hammertyp C B mit Ein- und Ausschaltung durch vom Spateneinsteckende betätigtem Ventil und ab etwa 1948 der später im Tontiefbau weit verbreitete Hammertyp C F mit Ein- und Ausschaltung durch eine Ventilklappe am Haltegriff.

Auf der Grube Landwehr (Westerwald) wurde ab Herbst 1950 aus wirtschaftlichen Gründen vom Sprengen des Tones auf den Abbau mit Druckluftspatenhammer umgestiegen. Da die Flottmann-Spatenhämmer des Typs CF 17 ein sehr hohes Eigengewicht hatten (~17 kg ohne Spaten) und durch das waagerechte/schräge halten des Hammers die Arbeit für die Bergleute schwerste körperliche Arbeit war, wurde der Versuch unternommen Flottmann-Druckluftstützten (auch „Bohrknecht“ genannt) einzusetzen. Die Versuche waren erfolgreich und so wurde u.a. auch für hohe Abbauräume eine Flottmann-Druckluft-Teleskopstütze vom Typ ET 13/1a verwendet. Jedoch blieb der Einsatz des Bohrknechtes auf Grube Landwehr einzigartig, denn durchsetzen konnte sich diese Abbauhilfe im deutschen Tontiefbau nicht. Zu umständlich war das hantieren mit der Druckluftstütze, zumal sich später leichtere Druckluftspatenhämmer immer mehr durchsetzen. Die Gewinnleistung mit dem Druckluftspatenhammer, der heute noch in zwei Tiefbaugruben im Einsatz ist, liegt bei etwa 17-20 t pro Schicht (~5-10 t pro Mann und Schicht).“ (Bauer 2007)

Literaturangaben im Teil X

Abbu unter Tage, Bohrhammer, Druckluftbohrhammer, Drucklustspaten